[Waltz for Debby]

by Bill Evans.

ジャズ史上のひとつの最大傑作。あらゆる意味でジャズの中で最も聴きやすく、かつ、心の角をふっと取る力がある一枚。誰にでも必ずオススメできるのは、この一枚だけ。ちなみにリンク先でちょぴっと聴ける。

・ Music(7)

・ コアな生活情報(6)

・ ニュース/社会(23)

・ 雑記(11)

・ 大学生活と学問と語り(36)

・ 旅/日本/世界(3)

・ 恋愛系のはなし(23)

・ 米軍虐待マニュアルと大中東構想

・ ジャズ入門と非常階段の美学と魅惑イベントな

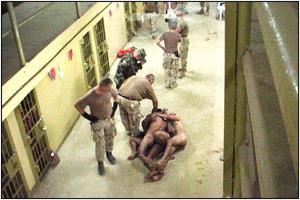

・ 米軍虐待写真とイラクの今後

・ 写真家・故星野道夫さんの名言

May 28, 2004

「日本人らしさ」は存在するのか?Vol.1 文化心理学を通じて

私たちはよく「その考え方っていかにも日本人的だよな」「日本人って集団主義的だから俺には合わないんだよな」などと口にする。だがそもそも「日本人らしさ」って、一体何だ?以前のエントリーと重複しますが、丁寧に論じてみました。日本人は欧米人より集団に流されやすく、日本は村社会的だと感じてしまう人は、是非一度読んでみてください。

私たちはよく「その考え方っていかにも日本人的だよな」「日本人って集団主義的だから俺には合わないんだよな」などと口にする。だがそもそも「日本人らしさ」って、一体何だ?以前のエントリーと重複しますが、丁寧に論じてみました。日本人は欧米人より集団に流されやすく、日本は村社会的だと感じてしまう人は、是非一度読んでみてください。

一番普及している考え方は、西欧人は「個が確立しており、自己主張が強く、人の意見に流されにくい」、それに対し日本人は「個よりも和を尊び、集団主義的で、人に流されやすい」というものだろう。この考え方に沿って様々な書物が著されてきた。たとえばルース・ベネディクトの『菊と刀』が代表例だろう。またこの考え方は受験現代文・小論文の現場でも絶えず繰り返されており、学生を通じていまだに反復/再生産され続けている。

この文化による考え方の違いを、「文化による心性の違い」と捉え、心理学の領域で扱うことも可能になる(文化心理学)。日本で代表的なものとしては、京大の北山忍(とその一派)によるものがある。彼は、これまでの心理学は文化差による心性の違いを無視し、「個」としての心性を重視しすぎていたと批判する(これまでは心性単一性を仮定していたが、心性の潜在的多様性を仮定すべし!と)。彼によると、

「心理プロセスは文化の内容をなかに取り込むことにより成立し、それらに囲まれることにより維持され、同時に、文化の内容は心のプロセスの活動そのものを映し出している。つまり、心と文化は歴史的循環のなかで互いに生成しあうものである。(中略)この意味において、文化は実質的に心を作り上げており、また同時に、文化そのものも多くの心がより集まって働くことによって維持・変容されていく」(『文化心理学』)続きを読む...

May 11, 2004

米軍虐待マニュアルと大中東構想

先日のエントリーみたいな映画/芸術情報も主に読書日記@はてなダイアリーに書いてゆくつもりです。ほとんど自分用のメモですが。さて、今日は論じるよりメモがわりに。虐待はどうも根深く果てしなくとめどない模様。写真は少なくとも強く伝えると判断したため、掲載。

※下の小便をかけ続ける英軍兵士、という写真は英大衆紙mirrorが誤って捏造写真を掲載してしまったとされ、編集長が解雇された。おそらく、コラかなんかだったのだろうか。まざまざと情報を扱う困難さを見せつけられた。訂正しておきます。

小便をかけ続けるイギリス軍兵士(SHAME OF ABUSE BY BRIT TROOPS)

May 10, 2004

ジャズ入門と非常階段の美学と魅惑イベントな

クラブジャズ以前のモダンジャズに興味あるけどよーわからんとかゆってたKへ。Sadanari.comはめっちゃまとまってると思うぜよ。あとは非常階段の写真集サイトを知りました。常ならざる階段が魅惑するのは当然、かと。ああはじめて告白したのが非常階段だっけ。

クラブジャズ以前のモダンジャズに興味あるけどよーわからんとかゆってたKへ。Sadanari.comはめっちゃまとまってると思うぜよ。あとは非常階段の写真集サイトを知りました。常ならざる階段が魅惑するのは当然、かと。ああはじめて告白したのが非常階段だっけ。

あとは絶対に観に行きたい映画と写真展をいくつかメモ。インパクト系で評判かなり高かったけども見逃したドッグヴィルが吉祥寺バウスシアターにて28日まで上映。東京都写真美術館で16日までロバート・キャパ展。実際に展示されている状態でキャパを観たことまだないからチェック、と。オリヴェイラ監督の永遠の語らいという映画が日比谷シャンテシネにて18日まで?これ観逃したら死ぬしかない。あとはガス・ヴァン・サント監督のエレファント。マイケル・ムーア監督のボウリングフォー‥と対置させて観るというベタなことをやろうかと。シネセゾン渋谷にて。カンヌでパルムドールと監督賞貰ったらしいけれど、そんなことはおいておいて。R-15指定はご愛嬌。

あとは品川でタダでみれるキャノンタワーの石元泰博写真展。渋谷とシカゴがどう映ってくるか。下高井戸シネマではヴェンダースの超傑作『ベルリン天使の詩』が上映!17日〜21日、夜9時上映。一度スクリーンで観てみたかった。6月7日〜26日はカール・ドライヤ特集ふたたび。池袋の新文芸座は小津安二郎特集中だけれども、個人的には6月12日〜25日のクリントン・イーストウッド監督特集を。ミスティック・リバーを見逃してしまったため。最後に、中里和人写真展 −闇の境界−@高円寺イル・テンポはなんとか。6月12日まで。「写真(PHOTOGRAPY)とは本来光を集めることを意味するが、この作家、中里にあっては夜の帳が降りようとするその瞬間の微量の光の中に写真の美学があるという」。原風景を求めて。

May 09, 2004

米軍虐待写真とイラクの今後

米軍の行動の是非や責任の所在の問題は措いておいても、虐待写真のインパクトは強烈すぎる。大量破壊兵器根絶と関連したイラク侵攻の正当性を米軍に与えていた国連決議1483が失効するのは5月22日だ。この写真まで出てきて、次に米国はどんな大義名分を持ち出せるのだろう。シニカルにもリアルにも大注目だ。もっとも現在イラクに主権はないのでずるずると米軍駐留は続くのであろうが。また、米軍が撤退したらもっとも恐るべき大混乱が起きるかもしれない。米軍の後ろ盾なしに、だれがあんな混乱に満ちた国で復興をやりたがるのだろう。どこにも希望の光は射し込まない。

それにしてもアラブ人社会に米兵の拘束者虐待の事実が与えた衝撃は計り知れない。同時にこれでイラク戦争も新たな事態に突入すると感じた。これからは米軍の残忍な占領統治に対して、愛国的(イスラム的)な反米戦争の開始になるからだ。この事件をきっかけに今までの一部勢力の抵抗から、イラクの国民的な抵抗に拡大していくだろう。(日本軍事情報センター)

それでもとにかく、米軍は駐留し続けるのだ。そしてイラク内部の不満は鬱積し、泥沼化するだろう。朝生で語られていたエピソード曰く、「バクダッドのモスクはほとんど日本が建てた。米軍侵攻で破壊されたので、日本の業者が修理を申し出たところ、米軍は頑なに拒んだ。また、バグダッドはあれだけ空爆されておきながら、石油商には一発も爆弾が落ちていない。米国はまさに利権を渇望している‥」 そしてアルカイダの声明によって、日本の民間人も次々に殺されてゆくだろう。それはもはや政治的な殺害ではなく、ただ金目当ての殺害だ。だから簡単だし頻発するし防ぎようがない。さて、シニカルに頬を引きつらせる以外にできることがあるとすれば、一体それは何だろう。

なお、このサイトに虐待写真がまとめられています。

May 08, 2004

写真家・故星野道夫さんの名言

帰省やら旅やら誕生日やらで更新が遅れてしまいました。今日から書いてゆきます。さて、人づての内容だからおよそ正確ではないけれども、心を捉えるものを聞いたのでメモ。

「星野さん、とても感動する光景や景色や瞬間に出会ったとき、どうすればそれを人に伝えられるのだろう。写真で切り取ること?言葉にすること?それとも‥」

星野:「自分が変わることだよ」

感動せしめられることによって己自身が変化するならば、言葉も映像も無くとも、ある感動的な体験は滲み出るように相手に伝わる。安っぽい「感動」の切り売りではなくて、自分の存在がまさに動揺させられるような経験を経てこそ伝わるものがある。感動だけではなくて、そもそも、人間の成長や円熟や深化とはこういうことなのかもしれない。その瞬間を幾多にも求めて、アンテナ広げて生きてゆこう。次回星野さんの写真展が東京であったときは必ずcheck.(現在は名古屋高島屋にて写真展開催中)

| オーロラの彼方へ―Michio’s Northern Dreams〈1〉 星野 道夫 |

(参考)星野道夫(写真家)

1952年生まれ。1996年8月8日ロシアのカムチャッカで熊に襲われて死亡。 アラスカに移り住んで20年、マイナス40度の氷河地帯に一人で数カ月もキャンプ を張り、天空の音楽、オーロラの写真を撮り、何万年もの間この局北の地で続けられ ている、鯨、熊、カリブーなど動物達の営みを撮り続けてきた。彼の眼差しの中には、 個体の死を越え、種の違いを越えて連綿と続く、大いなる命、悠久の命への畏怖と愛 があった。(公式サイト)