[Waltz for Debby]

by Bill Evans.

ジャズ史上のひとつの最大傑作。あらゆる意味でジャズの中で最も聴きやすく、かつ、心の角をふっと取る力がある一枚。誰にでも必ずオススメできるのは、この一枚だけ。ちなみにリンク先でちょぴっと聴ける。

・ Music(7)

・ コアな生活情報(6)

・ ニュース/社会(23)

・ 雑記(11)

・ 大学生活と学問と語り(36)

・ 旅/日本/世界(3)

・ 恋愛系のはなし(23)

・ 焦燥感

・ イラクの歴史

・ 人間と動物の「乱交文化」

・ ロス暴動と「対テロ戦争」

・ 『必読書150』

・ 人質3人の評価をめぐる議論の終焉

・ 今学んでいるものを淡々と書いてみるよ

・ お金で買えない価値がある

・ イラク問題と自分の生活世界

April 28, 2004

集団先鋭化の論理&Blogは議論に不適?

右翼にしろ左翼にしろ、ひとたび集団がある方向に動き出すと、その集団の方向性はかならず先鋭化する。逆方向へ戻すような意見は、日和見主義として軽んじられ、過激な意見が通りやすい集団力学が働く。この際集団を構成する者の頭がいいとか悪いとかは関係ない。戦時中の軍部の暴走も同様のロジックによって語りうる。何事かをはじめるのは簡単だ。しかし止めるのは、困難を極める。

右翼にしろ左翼にしろ、ひとたび集団がある方向に動き出すと、その集団の方向性はかならず先鋭化する。逆方向へ戻すような意見は、日和見主義として軽んじられ、過激な意見が通りやすい集団力学が働く。この際集団を構成する者の頭がいいとか悪いとかは関係ない。戦時中の軍部の暴走も同様のロジックによって語りうる。何事かをはじめるのは簡単だ。しかし止めるのは、困難を極める。

大いなる思考は会議で生まれた事はなかったが、馬鹿な多くの考え方もそこで死滅した(フィッツジェラルド)。

常に現実の動きに注意を払いつつ、早め早めにアクションを起こしていくことが、肝要なのだろう。Blogの意義があるとすれば、それはフィッツジェラルドがいうような意味においてではないか。ただ、Blogでは会議にはならない。Blogはあくまで個人の一軒家であって、居酒屋でも会議室でもない。ただの日記が電話の通じない家だとすれば、トラックバックは電報が通じるようになったにすぎない。訪問は果てしなく面倒くさい。会議をするならBBSだ。それでもBlogは、「馬鹿な多くの考え方」を死滅させることくらいはできるようにも思う。早め早めに。

あるいはもしかしたら、「偉大な思考」が生まれる場かもしれない。もしかしたら。

April 27, 2004

焦燥感

本格的に大学院のゼミで議論したり、自分が進学を考えている院のHPを見ていて、果てしない焦燥感に襲われたので、しばらくは寸分を惜しんで読書に没頭します。更新頻度は落ちたりあるいは数日後にはまたケロッと書いているかもしれませんが、気が向いたらまた訪れてやってください。

余談。自分は<いかに対象にアプローチするか>という方法論的な関心が非常に強いんですが、実際に<何を対象として接近したいのか>という観点が非常に希薄なことにあらためて気づいてしまった。何を知りたいのか、何を解き明かしたいのか、何に触れたいのか、そう問われたときに曖昧な空白がほげーっと姿を晒けだす。さらに卒論を心理学と文化人類学のインターフェースで書き上げようと思っている上に、哲学・社会学・進化論の基礎知識の不備を補わなきゃ気がすまないので、破綻しそう。あーせっかくデリダのポジシオンを手に取り始めたのに。

いくら留年しようともあと2年弱しかないことに愕然としました。院試までだと600日程度か‥研究計画書が書けない。テーマ絞り込めない。微細な領域内の先行研究から、演繹的に研究テーマを設定する、心理学固有のやりかたに理性が従属してしまっていた。目的意識が先鋭化すればするほど、広がるものが膨大すぎて、にっちもさっちもどこにも行けない。なお個人的な読書日記とメモは、はてなダイアリーにつけてゆくつもりです。金時鐘の詩が痛い。(『地平線』)

行きつけないところに 地平があるのではない.

おまえの立っている その地点が地平だ.

April 25, 2004

イラクの歴史

イラクの歴史をまとめようと思っていたんですが、このサイトに簡潔にまとめられているので、そちらに譲ります。

さて、Blog界隈で少し話題となっていた鳩山由紀夫のHP。面白いFLASHは、これとこれとこれでしょうか。鳩山由紀夫が、ブッシュと同じく善悪二分法に陥っていることを自ら暴露してしまったFLASHですね。また小泉に対し「武力行使」しています。「友愛」という言葉は宙ぶらりんのまま心なしか寂しそう。

April 24, 2004

人間と動物の「乱交文化」

『心の進化―人間性の起源をもとめて』冒頭の座談会より興味深かったものをいくつかメモ。

松沢(霊長類研究者):例えば、チンパンジーやゴリラには、アドレッセンス・ステライル(思春期不妊)という現象があるんです。思春期に交尾はするけれども避妊はしない時期がチンパンジーでもゴリラのメスでも2年くらいあります。この時期のゴリラは非常に乱交的になり、いろんな集団を渡り歩いて、いろんなオスと交尾するということがおこる。

船曳(文化人類学者):マリノフスキーの『トロブリアンド諸島』の研究にあるのですが、初潮以降に女の子と男の子たちが一種の乱交状態に入るんです。それが数年続く。子供が生まれないんですよ。やっぱりそのある時期を通り越して、そして今度は本当の大人になるという。だから僕は、人間が作り上げたいろいろな機能、細かなルールなどのために簡単には出てこないのだけれども、ときどきプツップツッと自然が噴き出すときがあると思っていて、それが例えば今の高校生の性に対するある感じや、日本人の避妊に対する態度とか、いろんなことに顕れていると思うんですね。

何事も「他のものと比較する」という行為を抜きにしては、探求したいものの特質を同定することはできない。過去との対比が「歴史」と「現代」を作った。異なる地域の人間との比較が、「文化」を創造した。あるいは、他人の考えを知ることによって、はじめて「自分」とはなんたるかをおぼろげながらに知ることができる。そして、「人間と、人間でないものを比較する」という営みは、さらなる次元を切り開き続けるように思われる。その意味で、進化論的な話はあまりに魅力的過ぎる。人文系の思想的・理論的な流れと、進化的知見の融合/反発は、絶対に探求し続けねばならないテーマなのだろう。両方への目配りを。船曳さんのいう「プツップツッ」を何とか構造化して説明できないものだろうか。

船曳:イギリス人の男に「子供と奥さんどちらかを助けなければいけない、という状況に陥ったとしたらどちらを助けるか」という質問をすれば「妻」と答え、女の人に聞けば「夫」と答えざるを得ないのだが、日本ではほとんど「子供」という。つまり、愛という形が日本とイギリスではぜんぜん違うといのです。(中略)

松沢:でも90年代、われわれ霊長類学者はチンパンジーがシロアリ釣りをするなんて乱暴なことはいわない。チンパンジーは確かにシロアリ釣りをするけど、それはゴンベ(地名)のチンパンジーがシロアリ釣りをするんであって、私が見ているギニアのチンパンジーは、シロアリをつまんで食べるけどシロアリ釣りはしないと。

船曳:文化人類学と一緒ですね。(種の内部の)文化の違いをいうわけだ。

松沢:文化と張りついた自然性という、種のレベルで決まっているわけではなくて、その種がいろいろな環境に適応していく中であらわれてくるもの。(中略)土地、風土、森、そこの食物生産量、そういったものがいかに社会を規定しているのか、これを読み解きたい。

動物にすら、同種でもそれぞれの生態的環境に応じた異なる「文化」が存在するという、明白な証拠の数々。人間が便利だから曖昧なまま用いてきた「文化」という概念は、人間以外の種が持つ「文化」というものと比較されることによって、より解体されていくのだろう。それは生態系へどんどん拡散していくようにも思われる(ex.マーヴィン・ハリス)。その上で、人間をとりまく「意味の世界」を考えたとき、いったい何が見えてくるのだろうか。

April 23, 2004

ロス暴動と「対テロ戦争」

ロス暴動の際のある地域社会運動家のことば。(ジュディス・L・ハーマン『心的外傷と回復』より)

そう、「正義」も「平和」もあるものか。

きみなら、そりゃまあそうさというかも。

だけど、私には、けっこうひどい、いや、うーむ、

むつかしいことじゃない。ずしーんと深いというか、

浅くはないな、どこもかしこも。

ほんとのほんとはこうだ。正義がここにないなら

やつらに平和をくれてやらない。

きみも知ってのとおり、私たちに平和がない。

奴らも平和がなくなるさ。

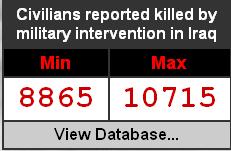

この感覚って、自分も抱いたことがあります。たとえば身近なものとして学校/教師の圧倒的な権力的暴力に接したとき、これに似た感情を抱きませんでしたか?もう何をしようとどうでもよくなる感覚。イスラエルによる圧倒的なパレスチナへの権力的暴力。そしてアメリカ政府が遂行している「対テロ戦争」。前に紹介したIraq Body Countによれば、現時点で死者の累計数がmaximum10769人に達しています。目の前で圧倒的な権力の暴力に触れたとき。あるいは、圧倒的な権力の暴力で愛する者が虐げられた様を目撃したとき。――「対テロ戦争」が行き着く先は、どこにあるのでしょう。

April 22, 2004

『必読書150』

イラクの歴史とか民間活動についてとか書きたいことは山ほどあるのですが、さすがに週末にまわします。さて、柄谷行人とか浅田彰といったまぁそっち系の方々が集まって書いた『必読書150』という本があります。キャッチコピーは「これを読まなければサルである」と挑発的。で、偶然にもその読書リストで何があげられているかを掲載しているBlogを発見(shuのつれづれなるままにさん)。あなたはどれくらい読みましたか?

必読書150

柄谷 行人, 岡崎 乾二郎, 島田 雅彦, 渡部 直己, 浅田 彰, 奥泉 光, スガ 秀実

ひとこと。ここに挙げられている本は、日常世界を根底から動揺させる意欲と強さに満ちた珠玉のテクストだとは思うけれども、その種の教養は好きな人がまとえば良いのであって、オルタナティブな教養も確実にあるし、まずそれが重要だと思う。どうしても職人さんが頭の隅から離れなくて。でも、この150冊で考えたものを自分の身体感覚と統合させられれば深い人間になれるはず(4年以内に全部読もう)。またとにかく、「無知の知」「不可知の知」をもたらしてくれるという意味では、素晴らしい。以下、参考までに。

The Consolation of Philosophy: No. 6「この世界において、自分にはわからないことは何もない」とついつい言いたくなりますが、人間に確実に知ることのできることとそうでないことを区別し、人間にとって重要な事柄から優先して知るようにしようという謙虚かつ実用的な態度は、われわれの日常生活でも重要ですし、現代科学に何ができるかという問いについて考えるときにも重要になってくると思います。「知らないことを知っている」というソクラテス流の「無知の知」と同様に、「何を知ることができないかを知っている」というロック流のいわば「不可知の知」もわれわれが生きる上で大切な知見だと言えるでしょう。

April 21, 2004

人質3人の評価をめぐる議論の終焉

盲蛇に怖じず株価暴落による損失 ¥13,000,000,000,000

ヨルダンからの債務免除要請額 ¥200,000,000,000

救出の費用(税金) ¥2,000,000,000

3人の自己負担 ¥350,000

3人がイラクで得た自己満足 Priceless

こんな記事がありましたが、3人をどう評価するかは、個人の信念の問題であって、擁護派と非難派、どちらが偉いとかより良心的だとかそんな議論は絶対に成り立たないわけです。そろそろやめますか。また繰り返しになりますが、「3人の行動の目的が海外援助だから、3人を批判するのは良心的でないし器が小さい」「子供を助けようとしてイラクに行ったのにそれを非難するなんて信じられない」みたいな風潮はひどく(個人的に)気持ち悪いんですが、批評家東浩紀さんみたいなプラクティカルな視点からの擁護論はすんなりと腑に落ちます。

hirokiazuma.com/blogNGOの支援なんて賭けみたいなもんで、彼らの支援がイラク人の対日感情をぐっと好転させた可能性もあったわけだから、失敗したからといって責めるのは酷なんじゃないでしょうか。

いいですか、私たちの税金からどれだけお金が流れたのでしょう。消費税の税収が年間で2兆程度ですよ。私たちも確実に迷惑を被っています。この点を忘れてはなりません。その上で3人を擁護するなら、それは全く個人の問題であって、自由にどうぞという感じです。そして民間活動に対して日本はどういう戦略を取っていくのかも、議論すべき課題となってきたのでしょうね。

April 19, 2004

今学んでいるものを淡々と書いてみるよ

イラクをひとまず離れて個人的エントリーです。大学生が何学んでるのか興味ある人も数人はいるだろう、ということで、自分がどういう授業をこの夏学期に取っているのかを紹介してみようという企画です。興味ないならばスルーが吉です。文系は楽、とかいったのは誰ですか?

続きを読む...April 18, 2004

お金で買えない価値がある

女子高生のパンツ 3000円

女子高生のパンツ 3000円

覗いた手鏡 300円

失った経歴 priceless

お金で買えない価値がある

このリンク先はホント笑えますが、でも、極論すれば、植草さんもイラクで人質になった3人も同じですよね。昨日書いた「切実な生活世界」とはそういう意味です。この「priceless構文」の実に巧みなところは、資本主義経済の本質をよくあらわしているところだと思う。

つまり、資本主義というのは、他者から評価されてこそ意味を持つものです。他者からの評価を基準として自分の行動を決定する。他者の目に生きる。土地を買うとき、それは本当に欲しいものではなく、投機的に価値が上がりそうなものを買うわけです。モノを作るときもたいていは売れるものを(=他者の評価を気にしながら)作る。あるいは人生の進め方だって、そういう場合が多い。彼が経済研究者だったのはただの偶然でしょうか?誰にでも、どうしても自分にとって切実なものがある。たとえ逮捕されても、死のリスクを背負おうとも、「お金で買えない価値がある」

April 17, 2004

イラク問題と自分の生活世界

少し挑発的な書き方をします。イラク問題を語ることは、ある意味「気持ちのよい」ことでした。なぜならそれは自分の身から離れた「大きなこと」だから。メディアの話題を独占した、華やかなことだったからです。人質3人を批判する人たちは「国」や「責任」という概念を持ち出して、あれこれ言い合うことができた。政府を批判する人たちは「人命」や「正義」や「ボランティア」などという概念を立て、叫びあうことができました。

少し挑発的な書き方をします。イラク問題を語ることは、ある意味「気持ちのよい」ことでした。なぜならそれは自分の身から離れた「大きなこと」だから。メディアの話題を独占した、華やかなことだったからです。人質3人を批判する人たちは「国」や「責任」という概念を持ち出して、あれこれ言い合うことができた。政府を批判する人たちは「人命」や「正義」や「ボランティア」などという概念を立て、叫びあうことができました。

このBlogを読んだ友人が、「すげーなぁ俺はダメダメだよ。正直、俺にとってイラクとか考えてる余裕も暇もないし関心がないんだよね」と言いました。いや、ダメとか言う必要は、全くない。俺も彼も何も変わらない。これは大事なことです。私たちには私たちの生活世界があります。手の届く範囲、あるいは電車や車で行きかう範囲の、実際に生きている場所があります。自分にとって切実な領域があります。これが結局はすべてで、そこから首を伸ばす必要を感じない限り、イラク問題について議論する必要は全くないのです。イラク問題を議論した人は、そこから自分の生活世界に何か示唆を得たかったからこそ、語ったのです。憤りや悲しみや怒りを感じながら、「自分の生活している世界に彩を加えた」のです。自分勝手なものです。

イラクは華やかな場所です。でも、世界中の死者のことを想うなら、アフリカなどの方が構造的にはよほど悲惨な現状です。それでもイラクについて語ってしまうのは、イラクが私たちの生活世界にとってより大きな意味を持っているからです。結局は、自分のために語っているのです。もし「正義」的な倫理観を追求するのであれば、まずは自分の身の回り(生活世界)でそれを徹底することです。身の回りの暴力を見過ごしていないか?まわりの誰かを傷つけていないか?可哀想と感じる気持ちをごまかしてだまっていないか?親を悲しませていないか?手を差し伸べているか?すべてはそこから始まるはずです。そしてそこで終わるはずです。イラク問題について「大きく語って」自己陶酔するのは自由ですが、本当に徹底するならば、自分の生活世界での生き方を完璧にすることです。そうすれば、「ボランティア」を必要以上に持ち上げる必要も全くない。もちろん徹底する必要はないですが。

イラクの3人にとっては、イラクが「切実な生活世界」となっていたのです。だから彼らはそれに命を賭けた。彼ら以外にも、海外で支援活動を行っている人たちはたくさんいるでしょう。でも、そういう人たちが、特別偉いわけではないのです。会社でプロジェクトに打ち込む人、あるいはニュースなど気にせず黙々と家を建てる職人、子育てを頑張る母親、これらの人に比べてイラクの3人が「より上」だとか「偉い」と思いますか?3人だって、ある意味親を悲しませているのです。もちろん、昨日述べたとおり「他人の利益のために生きる人」を尊敬する気持ちは自然だし大事だと思います。けれどもその人達は普通に生活する人より「偉い」わけではなく、尊敬を強制されるいわれも、また必要以上に持ち上げる理由もないのです。だから3人が他者に迷惑をかけたならば、その点に関してはきちっと批判する。「責任」とはそういうものです。

まず自分の生活世界があります。そこを精一杯生きることがすべてです。体調や精神の状態がすぐれなければ、その中で精一杯生きることです。友人のひきこもりだって、精一杯生きています。そしてもし私たちがイラク問題に対して関心を持つならば、そこから何かインスピレーションを最大限得ることです。より「平和」を志向するような生き方を、自分の生活世界で実践しようと思ったかもしれません。願わくば、「アメリカ追随ではなく日本国なりの正義に基づいた外交を行い、自国の安全を保障するにはどうすれば良いか?軍隊を持つべきか?あるいは持たないならどのような道がありうるか?」(参考)を考えることです。まずは明日頑張ろうと、俺は思いました。かなり説教っぽくて気持ち悪いけれども、自戒の念を込めた文章でした。

April 16, 2004

イラク人質事件、いわゆる自己責任論について

ボランティアは自己愛から生まれる。自分が好きだから、自分のために、ボランティアをする。自分の満たされない思いを満たすために、他人に対して何かする。これにまったく異議はない。ボランティアとは基本的に自分勝手なものだ。だから「してあげている」という意識はいかなる意味でも持つべきではない。「俺(私)がしたいからする」のでないかぎり、してはならない。

ボランティアは自己愛から生まれる。自分が好きだから、自分のために、ボランティアをする。自分の満たされない思いを満たすために、他人に対して何かする。これにまったく異議はない。ボランティアとは基本的に自分勝手なものだ。だから「してあげている」という意識はいかなる意味でも持つべきではない。「俺(私)がしたいからする」のでないかぎり、してはならない。

(自作自演説をひとまず措いておくと)3人は、「どうしてもイラクに向かわざるをえない何かを感じた」からイラクに向かったのだろう。俺が「どうしても桜を見たくなったから上野公園に向かった」のと基本的には変わりない。それでも、イラクに向かった3人にある種のリスペクトを感じてしまうのも事実だ。それは、自己愛(=自分を満たす行為)を、自分自身の人生の利益に向けるのではなく、他人の人生の利益に向けているからだ。この「ある種のリスペクト」は、マザーテレサに対して感じる気持ちと似ている。「他人の人生」に対して自分のナルシスティックな自己愛を向けるのは、それが押し付けがましいものでない限り、悪くない。道に困ったときに親切に目的地まで連れて行ってくれる人は素敵だなぁ、と思う感情を考えれば共感していただけると思う。

さて、今回の3人だ。江川紹子がいう「とりあえず本人たちが語れる状況になるまでは批判以前に助けてあげなきゃ」という議論はとても共感できる。だからこれまで3人の批判は慎んできたし、日本政府もそれなりに外交努力を続けてきた。結果、解放に結びついた。しかし、である。このソースを信じるならば3人は「今後もイラクでの活動の継続を希望した」という。この時点で、正直3人を擁護する気が無くなった。というよりも、今後メディアはそれほど3人の動向を大きく報じなくともよい、いわゆる「放置プレイ」で良いのではないかと思ったのだ。

続きを読む...April 15, 2004

ただの小泉批判も人質批判も同じ穴のむじな

小泉は馬鹿だ、自衛隊は撤退すべきだと叫ぶ人たちへ

アメリカに見放されたら、国防はどうするんですか?現実的に数百キロ先に日本への憎悪に満ちた国が核兵器を持っているというのに、アメリカの力を借りないで、どうやって自分の家族を守るつもりですか?自分や自分の子供が戦場に行く可能性が高まるんじゃないんですか?アメリカ軍に頼らずに安全保障をどうするのか、その意見を出した上で、小泉を批判してください。あなたが首相だったら即時撤退しますか?その先に待っているものをどうするんですか?

やたらと国家国家騒いで、3バカとかいっていい気になっている人たちへ

イラクで一万人以上が死んでいるという圧倒的に不当な現実があるのに、盲目的にアメリカに追随している現状は、まさにアメリカの犬じゃないですか?売国奴だとか「国」という概念を持ち出して気分高揚するのは自由ですが、結局主体的な外交が何もできていない現在の犬国家日本をどうお考えですか?自分たちが強いだとか主体的だとか思っておきながら、結局は何もできない弱虫状態を肯定しているだけですよ?「強い日本」になるということは、自分が戦場に行くということであり、耳を削ぎ落とされるということであって、その覚悟を持った上で発言してますか?

論点は

アメリカに頼らずに日本国なりの「正義」に基づいた主体的な外交をするには、どうすればよいのか?そこを徹底的に議論すること。ひとつ、日本も軍隊を持つということは、自分や息子が戦場に行くということ。ひとつ、自分の手を汚したくないなら、あるいは平和を希求するなら、では「軍隊を持たずにどうやって日本の安全を保障するか?北朝鮮の核兵器から自らを守るか?」という問いへの解決策を考えること。

そこを議論すべきであって、ここを踏まえない主義主張は、本当に何も生まない。3人は解放されたようで、とりあえずよかった、といっておきます。

April 14, 2004

イラクの死体を見続けるということ

これまで、このBlogでイラク人質事件をきっかけに色々と語ってきました。国際法や国連を尊重しないと武力が最大の価値となる恐怖の世界が訪れることや、今こそ国内で憲法について議論しないと同じことを繰り返すだけだ、ということも述べてきました。それでも、一番圧倒的なのは、現実的に死んでいった人達であり、その死そのものです。「死」そのものです。「死体」そのものです。

これまで、このBlogでイラク人質事件をきっかけに色々と語ってきました。国際法や国連を尊重しないと武力が最大の価値となる恐怖の世界が訪れることや、今こそ国内で憲法について議論しないと同じことを繰り返すだけだ、ということも述べてきました。それでも、一番圧倒的なのは、現実的に死んでいった人達であり、その死そのものです。「死」そのものです。「死体」そのものです。

人質となった3人や日本国政府やアメリカを批判するのは、事態を解決する上で重要なことです。しかし、それでも、それは「大きな(自分の手の届かないもの)を語ることによって、目をそらしている」だけなのかもしれません。批判すべきものを見つけることによって、自分自身が嫌な部分から目をそらしているだけなのかもしれません。(俺自身がそうだった気がします)

繰り返します。根本的にすべきことは、「死」を凝視し続けることだと考えます。Iraq Body Countによれば、この記事を書いている時点でイラク侵攻による死者の総計は

であり、死者の中で名前がわかっているのは692名にすぎません。名前すら特定されない無数の死体。「テロ解決のため」の戦争で、9.11の倍の死者が出ています。アフガン侵攻による死者を含めると、何倍になるのでしょう?昨日駅で別れた恋人や、夜中にいきなり電話をかけてきた親が、今日にはもう写真のような死体になっているということ。それが一万回近く、いやそれ以上、イラクで繰り返されている。

はじめにすべきは、死者を見続けることです。その上で考えることです。

関連記事:

イラク人質事件、いわゆる自己責任論について

ただの小泉批判も人質批判も同じ穴のむじな

参考:アルジャジーラの死者写真を発信し続けるサイト(紹介:だいぶろぐさん)

April 12, 2004

旧オウム真理教がミスチル(シフクノオト)を解剖すると

教団アレフにだってMr.Childrenを語る権利はある。というわけで、公式HPでミスチルがどういじられているのか、ちょっと見てみたい。論者はメッターダッシン師w。自分のミスチル論を書いたんで長文です。

教団アレフにだってMr.Childrenを語る権利はある。というわけで、公式HPでミスチルがどういじられているのか、ちょっと見てみたい。論者はメッターダッシン師w。自分のミスチル論を書いたんで長文です。

「出家してからというもの、ほとんど現世の歌とかは、見たり聞いたりしてないので(それがそもそも出家というものだが)、ミスチルという言葉を知ったのも初めてだった」そうである。さすがに出家ともなると、ミスチルを聴いている暇もないのだろう。メッターダッシン師は桜井和寿の次の歌詞を引用する。

抱いたはずが突き飛ばして

包むはずが切り刻んで

撫でるつもりが引っ掻いて

また愛 求める

解り合えたふりしたって

僕らは違った個体で

だけどひとつになりたくて

暗闇で もがいて もがいている(シングル『掌』より)

わかりあいたい、ひとつになりたい、優しくしたい。でも結局はわかりあえずまた傷つけてしまう、という桜井さんの感じる辛さに対して、「これを読んで、確かに心の本質、カルマの法則の一部を表しているなと感じた。「抱いたはずが突き飛ばして 包むはずが切り刻んで 撫でるつもりが引っ掻いて」のように、何か執着して“求めれば求めるほど、得られない”というのが真理だからだ」というメッターダッシン師のコメント。この辛さに対するの桜井さんの考えは、

続きを読む...April 11, 2004

今後イラク人質事件をどう議論すべきか、整理してみる

とりあえず議論の見通しを良くしておきます。まず、今日まで主に議論されていたのは、人質事件そのものをめぐって、自衛隊を撤退させるべきか否かという議論だった。だが現時点では、自衛隊を撤退させずに人質が解放される見通しが立った(参考)。とすれば、今後どのような形で議論がなされるのだろうか。

A.事件の真相と3人の行動、今回の政府の対応の是非をめぐる議論

3人が入国を試みた意図は?犯行グループの目的は?日本国政府は裏でどのような取引を行ったのか?3人の行動は批判されるべきなのか?政府は現実的に可能な手段の中から最善を尽くしたのか?もちろん3人と犯行グループが自作自演を行った可能性についての検証がメインになるだろう。自作自演説はUnmovableTypeさんが言うように「根拠が全くない」わけではない。multithreadさんによる詳細な検証、および犯行グループと3人の事前の接触疑惑(ソース)も問題となってくる。[その他自演説]

B.同様の事態を防ぐにはどうすればよいかをめぐる議論

この議論は「今回の事件とは関係なくとも、そもそも自衛隊をイラクに派遣する必要はあるのか」という議論に必ず行き着く。「喉元過ぎれば熱さを忘れる」では意味がない。根本的な原因を考えなければ、次につながらない。今回の事件を教訓(きっかけ)として徹底的に議論を行うべきである。「自衛隊イラク派遣そのものの正当性を問う」必要がある。では、どのような議論が可能なのか。

B-1.自衛隊は撤退すべきでないという議論

「テロに屈してはならない」「日本が国際社会で果たすべき役割がある」「日米同盟を重視しないと安全保障が脅かされる」「イラクの復興支援は実際に必要だ」「撤退したらテロが生まれる土壌が野放しになる」「同様の事件を防ぐためには日本国が自国民の安全を確保することが必要。たとえば入国制限や強制退去命令など。どれがベストだろうか」

B-2.自衛隊は撤退すべきだという議論

「そもそも自衛隊を派遣したからこのような事件が起こった」「正当性のないイラク戦争を行った米軍に服従すべきではない」「憲法に反する」「日本国は、自衛隊派遣という形ではない支援が可能なはずだ」

April 10, 2004

イラク人質事件、ではどうすればよいのか

関連記事:

イラク問題と自分の生活世界

イラクの死体を見続けるということ

ただの小泉批判も人質批判も同じ穴のむじな

イラク人質事件、いわゆる自己責任論について

前エントリーで「今こそ論ずべきは自衛隊イラク派遣の是非そのものである」ということを述べました。では、どうすればよいのか。トラバを頂いたUnmovableTypeさんに触発されて考えてみたい。

撤退はできない。日本国政府はあらゆるルートから犯行グループに働きかけているだろう。タイムリミットが明日だとすれば、私たちは見守るしかない。今すべきことは、状況を見守りつつ、今後イラクの自衛隊をどうするのか、イラク派遣の正当性を含めて論じることである。それは必然的に憲法をめぐる議論にもつながってゆくだろう。ここを徹底的にやらないとどこにも行けない。自衛隊イラク派遣の正当性を論じるには、日米同盟、および日本が軍隊を持つべきか否かを議論することも当然必要になってくる。

またとにかく忘れてはならない視点は、たとえ戦争の大義が不当なものでも、一度破壊してしまった以上復興作業を手助けする必要があるということであり、どのような形で復興を支援すれば最もイラクの人々にも受け入れられ易いかを模索することである。私は、国連軍の派遣が肝要だと思う。状況を収拾するには、それ以外にないだろう。ただ実現はかなり困難であろうが。とにかく、それまでは現状の体制で復旧作業を進めるしかないのである。

安直に撤退の賛成反対を論じることにはそれほど意味がない。二度と同じことが起きぬよう、事態の根源から考えていく必要がある。もっとも、結局どの情報も事の真相を伝えているとは限らず、あくまで「憶測に基づきながら論じていくしかない」というそもそものジレンマは残るが。また、私たちは日常生活を抱えたまま、何か現実的行動を起こすのは非常に困難だという問題もある。何か自分にとってできることが見えるまで、注意を失わず、安直に結論を出さず、事態の推移を見守るしかないのだろう。

イラクの日本人人質事件そのものに特別な意味はない

関連記事:

イラク問題と自分の生活世界

イラクの死体を見続けるということ

ただの小泉批判も人質批判も同じ穴のむじな

★アメリカとの同盟関係を最重視した結果自衛隊派遣を行った日本国政府が、「テロに屈する」という形で撤退する可能性はない

★この時期にあえてイラクに入国するということは、自ら主体的に死のリスクを背負うことであり、その意味で、自衛隊員が誘拐された場合とは質的に異なる

★とすれば問題は、3人がイラクに入国したということの正当性に関わってくる

★3人が「イラクの人々を支援したい」と考え入国したとすればどうなのか

★死のリスクを背負って戦場に飛び込んだ3人。自衛隊イラク派遣がそもそも不当なものならば、3人のために撤退することに意義があるかもしれない。3人救出のために撤退する方がより「大義(正義・公正)」に近いかもしれない。一方、もし自衛隊派遣の方がイラク復興に対して意義があるならば、あえて戦場に飛び込んで殺されても文句は言えない

★とすれば、結局は自衛隊イラク派遣の正当性の問題に行き着く

April 09, 2004

ついに大学院を絞り、留年を決意。

これは完全に個人的なオナニーエントリーなんで興味ない方はすっ飛ばしてください。

これは完全に個人的なオナニーエントリーなんで興味ない方はすっ飛ばしてください。

実は最近ずっと心が沈んでいました。それは将来どのルートに自分をのせるか、定めきれなかったから。とにかくまだ学びたいことがたくさんあるから院に進学しようという決意は、入学当初から持っていたものの、どの領域で(とりあえず)やっていくかを決められなかった。この3年間、毎日問い続けてきた。時々自暴自棄になったりもした。興味はただただ拡散していった。どのスタートラインにも立てなくて、もう駄目かと思った。昨日、ひとつの授業を受けて、ふと迷いが取れた。これ以外の選択肢なら、一回きりの人生を最大限冒険することにはならないだろうと思った。

出た答えは、文化人類学。近年その学問的手法が徹底的に批判され、枯れた学問だと言われ、将来はないと断言され、学問じゃない文学だと罵倒され、文部省も予算を削減しようと動いたその領域、文化人類学。どん詰まりであればあるほど、チャンスがある。あえてそこに乗らざるを得ない気がする。むしろ自分がやっていることの意義がわからなければわからないほど、死に物狂いになれると思った。醒めたカッコつけができなくなると思った。たとえ食いっぱぐれても、ホームレスになればいい。辛かったら死ねばいい、妻子がいなければ。

続きを読む...イラクで日本人3人が人質に、落とし所はあるのか?

Yahoo!ニュース - 社会 - 読売新聞社続きを読む...3邦人イラクで人質、自衛隊撤退を要求

カタールの衛星テレビ「アル・ジャジーラ」は8日午後(日本時間同日夜)、「サラヤ・ムジャヒディン(戦士隊)」と名乗る組織が日本人3人を拘束したと報じ、3人の様子が映ったビデオ映像を流した。この組織は自衛隊が3日以内にイラクから撤退しなければ3人を殺害すると脅迫しているという。これに対し、日本政府は3人の即時解放を求めるとともに、自衛隊については撤退しない方針を明らかにした。イラクでは8日、このほかにも外国人が人質に取られる事件が次々と明らかになった。(引用者註:犯行グループは「撤退しなければ生きたまま焼くと表明」)

April 08, 2004

京都の桜でCD輸入禁止問題を憂いつつ

今日から大学始まるんですよね。とりあえず今日はおすすめサイトの紹介などを。まず、京都・哲学の道案内さん。桜には絶対的に寺が似合う、京都の桜は格別だ。でも今年は忙しく行けなかったので、このBlogを見て日々鬱憤を晴らしています。純粋に観光案内としても秀逸だと思う。

今日から大学始まるんですよね。とりあえず今日はおすすめサイトの紹介などを。まず、京都・哲学の道案内さん。桜には絶対的に寺が似合う、京都の桜は格別だ。でも今年は忙しく行けなかったので、このBlogを見て日々鬱憤を晴らしています。純粋に観光案内としても秀逸だと思う。

次は海外盤洋楽CD輸入禁止に反対するというサイト。「小泉内閣により、ある法律案が国会に提出されました。その法律案が成立すると、最もマシな場合でも次のような影響が考えられます。1.CDショップ、Amazonなどのネット通販で国内盤の2割以上安い輸入盤は販売不可。2.国内企業にライセンスのあるものは平行輸入不可 」とのことで、これは今声をあげないと深刻なことになりますね。洋楽CDがかなり高くなる。詳しい情報は2chまとめサイトの洋楽CD輸入盤禁止か-CopyrightというWikiで説明されています。

最後は下ネタ寄りで。ダッチワイフはラブドールっていうらしいけど、そのラブドールとの愛の日々を綴ったBlog(正気ですかーッさん)。ラブドールがコスプレによって姿を変えてゆくのが面白い。なるべくHをしないで我慢すればするほど、その人にとってのラブドールの価値が高まってゆくんだろうなぁ。

April 06, 2004

夜の静寂、のぼってゆく銀河鉄道

8月の終盤、静かにひとつの街灯が路地を照らしていた。波の音と虫の音がかすかに共鳴しているのが聞こえる。長袖のシャツ一枚でちょうどいいくらいだ。寂れた秋田県八森駅から秋田市に帰ろうと、ディーゼル車両の到着を待つ。一日中歩き回った世界遺産・白神山地は正直期待はずれだった。それはごく普通の山林に過ぎなかった。さびしい。ふと、目を閉じ唄を口ずさむ。その時だった。遠くに、車輪がきしむ音が聞こえた。目を開ける。銀河鉄道だった。

8月の終盤、静かにひとつの街灯が路地を照らしていた。波の音と虫の音がかすかに共鳴しているのが聞こえる。長袖のシャツ一枚でちょうどいいくらいだ。寂れた秋田県八森駅から秋田市に帰ろうと、ディーゼル車両の到着を待つ。一日中歩き回った世界遺産・白神山地は正直期待はずれだった。それはごく普通の山林に過ぎなかった。さびしい。ふと、目を閉じ唄を口ずさむ。その時だった。遠くに、車輪がきしむ音が聞こえた。目を開ける。銀河鉄道だった。

見渡す限り明かりなどほとんどない。遠くに連なる山々も真っ黒だ。その中腹をただただ進む鉄道、窓から漏れる灯りが静かにまぶしい。それは本当に、銀河鉄道だった。突然、すべてが許せるような気がした。

#旅の肌に触れた瞬間でした。ちなみに銀河鉄道は、藤城清治さんの影絵が大好きで、これ見るといつも泣きたくなってしまう(画像元LIBRAORIGINALさん;藤城さんのサイトはこちら)。人間の想像力創造力って、本当に凄いな。

April 05, 2004

宇宙で文系が必要とされる日

宇宙エレベータに関連してひとつ。かつてシンポジウムで宇宙飛行士・毛利衛さんの話を聞いていて印象的だったのが、これからは人文・社会系も宇宙でより必要とされてゆくだろうという話でした。現在は技術開発がとにかく必要だから、「宇宙」は理系やテクノロジーの牙城みたくなっている。だがある一定の技術ベースができあがると、もちろん技術の進展具合と呼応しながらだけれども、そこにどのような文化を築くかということが問題となってくる。宇宙での政治や法律、芸術や倫理。だから、そのようなスパンでもって自身を展開してゆくと面白いかも、と仰っていた。「宇宙エレベータ」の記事で述べた『自分の「豆の木」を伸ばしながら』というのは、そのような意味も込めてのことです。ふと、思い出してしまったので。

宇宙エレベータに関連してひとつ。かつてシンポジウムで宇宙飛行士・毛利衛さんの話を聞いていて印象的だったのが、これからは人文・社会系も宇宙でより必要とされてゆくだろうという話でした。現在は技術開発がとにかく必要だから、「宇宙」は理系やテクノロジーの牙城みたくなっている。だがある一定の技術ベースができあがると、もちろん技術の進展具合と呼応しながらだけれども、そこにどのような文化を築くかということが問題となってくる。宇宙での政治や法律、芸術や倫理。だから、そのようなスパンでもって自身を展開してゆくと面白いかも、と仰っていた。「宇宙エレベータ」の記事で述べた『自分の「豆の木」を伸ばしながら』というのは、そのような意味も込めてのことです。ふと、思い出してしまったので。

宇宙エレベータ

古くて新しいニュースだけれども最近知りときめいたので。「宇宙エレベータ」なるものが開発されているらしい。これは「エクアドルの西の赤道上に浮かぶ移動式の海上プラットフォームから、約10万キロ上方の宇宙空間まで伸びる幅1メートルの「リボン」を建設する」計画だ(Hotwired)。つまり海上の基地と宇宙ステーションをつなぐエレベータを作ろうという、にわかには信じがたいアイデアだ。この構想は、1895年ロシア(ソ連)物理学者のコンスタンチン・エドゥアルドビッチ・ツィオルコフスキーが著し、1959年に刊行されたものが発端とされているが、世間に広まったのは、SF小説「楽園の泉」(1979年、アーサー・C・クラーク)と、「星々に掛ける橋」(チャールズ・シェフィールド)がはじまりとされている。この「ジャックと豆の木」みたいな夢話は、なんと現在技術的にはそれほど実現不可能なものではないと考えられている。軽量で強いカーボン・ナノチューブという素材の開発により、開発は劇的に進歩したのだ。想像は現実を創造する。明るいものも、暗いものも。

古くて新しいニュースだけれども最近知りときめいたので。「宇宙エレベータ」なるものが開発されているらしい。これは「エクアドルの西の赤道上に浮かぶ移動式の海上プラットフォームから、約10万キロ上方の宇宙空間まで伸びる幅1メートルの「リボン」を建設する」計画だ(Hotwired)。つまり海上の基地と宇宙ステーションをつなぐエレベータを作ろうという、にわかには信じがたいアイデアだ。この構想は、1895年ロシア(ソ連)物理学者のコンスタンチン・エドゥアルドビッチ・ツィオルコフスキーが著し、1959年に刊行されたものが発端とされているが、世間に広まったのは、SF小説「楽園の泉」(1979年、アーサー・C・クラーク)と、「星々に掛ける橋」(チャールズ・シェフィールド)がはじまりとされている。この「ジャックと豆の木」みたいな夢話は、なんと現在技術的にはそれほど実現不可能なものではないと考えられている。軽量で強いカーボン・ナノチューブという素材の開発により、開発は劇的に進歩したのだ。想像は現実を創造する。明るいものも、暗いものも。

April 02, 2004

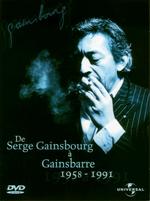

セルジュ・ゲンズブール、キース・ジャレット、Mr.Chirdren

suteroさんの*music というBlogを見ていると、最近買ってないレコードやらCDを無性に買いたくなる。本当にツボ。おすすめです。ところで、これからLovely*コーナーの紹介文はこっちに書いてゆくことにしました。左側の3つを順に紹介。

suteroさんの*music というBlogを見ていると、最近買ってないレコードやらCDを無性に買いたくなる。本当にツボ。おすすめです。ところで、これからLovely*コーナーの紹介文はこっちに書いてゆくことにしました。左側の3つを順に紹介。

まずはGainsbourg Percussions(by SERGE GAINSBOURG. 1964)。ジャンルとしてはフレンチポップスでしょうか。「シンガー/コンポーザー/俳優/映画監督とマルチに才能を発揮し、酒と煙草と女を愛したフランスの異端児セルジュ・ゲンスブール。画家を目指していた彼は、生活費を得るために始めたバーのピアノ弾きがきっかけで、音楽の道へ――」なんてこちらで紹介されてますが、自身と恋人のあえぎ声をリリースすることをめぐって様々な騒動が起きるなど、まさにパンク親父。その彼のアルバムの中でも特に好きなのが、この一枚。パーカッションを堪能できる一枚だけれども、そこは彼のこと。「ビートのプレイボーイ」という称号に恥じない、セクシュアルなパーカッションの祭典。性欲高めたり、掃除をする時に聴くとよろし。笑 同じく多才系でも、ゲンズブールの方が、ヴィンセント・ギャロよりもかなりそそられるから好き。彼の超セクシュアル写真はこちら。

続きを読む...