・ Music(7)

・ コアな生活情報(6)

・ ニュース/社会(23)

・ 雑記(11)

・ 大学生活と学問と語り(36)

・ 旅/日本/世界(3)

・ 恋愛系のはなし(23)

信頼についてpart.1

卒論に関連して、リスクに関する意識調査の質問紙を大量にばらまいた。感想欄に寄せられたコメントの多くは、「誰を(どの意見を)信用すればよいのか分からない」と訴えかけていた。信じること、ないし信頼。この信頼の重要性は、専門分化した現代社会において、なおさら重要だといえよう。本日は、信頼に関する心理学的知見を軽く概観してみたい。あなたが日常生活で信用を勝ち取るためのヒントも詰まっているはず。

卒論に関連して、リスクに関する意識調査の質問紙を大量にばらまいた。感想欄に寄せられたコメントの多くは、「誰を(どの意見を)信用すればよいのか分からない」と訴えかけていた。信じること、ないし信頼。この信頼の重要性は、専門分化した現代社会において、なおさら重要だといえよう。本日は、信頼に関する心理学的知見を軽く概観してみたい。あなたが日常生活で信用を勝ち取るためのヒントも詰まっているはず。

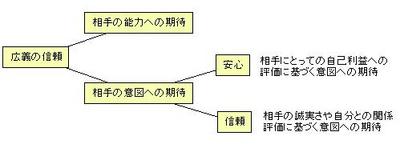

これまで信頼は、メッセージの送り手の信憑性(credibility)の問題として扱われてきた。簡単にいえば、あなたがわたしに情報を与えてくれる時、あなたの発言にどれくらい信憑性があるのかという問題だ。この信憑性研究の重要な知見は、同じメッセージ内容であっても、送り手の「説得意図のなさ」と「専門性」が高い場合に説得効果が高くなる、というものだった。「説得意図のなさ」とは、相手(メッセージの送り手)の「意図への期待」である。たとえば、「原子力発電所は安全ですよ」と東京電力の職員が発言した場合、わたしたちは抵抗感を抱くだろう。なぜなら東電職員と原子力発電所推進は利害関係で結びついているからだ。つまり、メッセージの送り手の発言が、メッセージの送り手の利害には関係しない場合や、送り手が誠実な人間であると見なされた場合、さらに、送り手が他人の意見に影響を与えようとしていないと見なされた場合に、「信頼性」は高くなる。一方、「専門性」とは、メッセージの送り手の「能力への期待」である。これはいわずもがな、ただの一般市民であるわたしが「原発は安全だ」と発言するよりも、東大工学部教授の原子力専門家が「原発は安全だ」と述べた方が、その発言の信憑性が高いということだ。

信頼をめぐって多大な業績をあげている心理学者・山岸俊男は、このうち「意図への期待」がどのように構成されているかを、「安心」と(カギカッコ付きの)「信頼」を区分することによって、明らかにした。「安心」は、リスク管理者が住民/消費者をだましたりすると、リスク管理者の首を絞めることになると見なされることで生まれてくる。「針千本マシン」がわかりやすい例なのだが、嘘をついたとたんに千本の針がノドに送り込まれる針千本マシンを内蔵している人間は、嘘をつかないだろう。リスク管理者が不正を行ったならば直ちに摘発されリスク管理組織全員の首が飛ぶというシステムがあったならば、針千本マシンと同じ機能を発揮するだろう。懲戒制度や情報開示制度がこの方向の延長線上にあるシステムだ。すなわち「安心」とは、相手にとっての自己利益への評価に基づく意図への期待である。

他方、(カギカッコ付きの)「信頼」とは、たとえば相手の人格の誠実さや自分に対する感情に基づいて相手の行動意図を評価する場合である。「あの人は立派な人だから騙したりしないだろう」「わたしのことを好きなようだからひどい目にあわしたりしないだろう」、などなど。すなわち「信頼」とは、相手の誠実さや自分との関係評価に基づく意図への期待である。

わたしたちは日常生活で漠然と「なんかうさんくさいだよな」「官僚は信用できねぇ」などと感じているが、上記の図式を用いて広義の信頼を整理すれば、より生産的に相手に向き合うことができるだろう。なんとなく感じていることを意識的に整理する作業は、他者とコミュニケートする上で、決定的に重要だといえる。

たとえば、電力会社はさかんに原子力発電所の安全性を(科学的データを用いながら)訴えかけているが、わたしたちが彼らのいうことを一向に信用できないのは、彼らの「能力への期待」(専門性への期待)が満たされないからではなく、「意図への期待」が満たされないからだろう(「隠蔽工作をしているのではないか」「不都合なデータは隠されているのではないか」)。リスクをめぐるコミュニケーションが決定的にすれ違っているのだ。では何を求めればよいのかといえば、「安心」(「情報を限りなく透明に公開しろ」「問題が生じたら直ちに関係者の首が吹っ飛ぶようにしろ」「直接的な利害関係を含まない第三者に調査させろ」)であったり、「信用」(「どんな人間が管理運営しているのか顔を明らかにしろ」「もっと誠実にわたしたちに説明を行う機会を設定しろ」)であったりする。また、最近では朝日新聞が信頼を損なうこと著しいが、彼らに感じる「うさんくささ」の内実は、「能力への期待」に対する疑問(本当に裏をきちんと取って報道しているのか)もさることながら、それ以上に「意図への期待」に対する疑問(「中国様とどんなつながりがあるんだよ」「アカヒじゃないっすか」)であったりする。両者は分けて議論すべきだし、一緒くたに「朝日ウザイ」では、何も生まれない。もし記者が顔写真付きで記事を掲載するならば、「安心」と「信頼」が同時に満たされるだろう。

よりミクロなレベルに落として、日常生活でわたしがあなたの信用を勝ち取ろうとする際には、以下の点をアピールしよう。1.わたしには能力(専門性)があること、2.わたしはわたしの利害関係から発話しているのではないこと、3.わたしの発話が嘘であるならばわたし自身が非常に困った状況に追い込まれること、4.わたしは誠実な人間でありあなたとの関係がわたしにとって非常に重要であること。また、相手がわたしを疑い続ける場合には、上記の4項目のどれが不十分であるのかを十分考察し、それぞれの特性に応じた対策を立てた上で相手とコミュニケートしよう。4項目それぞれに対策が異なる点が決定的に重要なのだ。信頼コミュニケーションのすれ違いを減らすだけで、随分と風通しは良くなるだろう。

説得しようとする意図が見えたときにコミュニケーションは失敗する。なんとも皮肉な話ではある。「(科学も含め)あらゆる命題は政治的である」という洞察が、ポジショントーク(論者がどのような政治的位置に立っているのかについての言説)全盛の現代を生み出した。ところで、2chは実にお気楽な世界である。そもそも「名無しさん」なのだから、「信頼」は端から問題とならない。「安心」(IPを晒せや/トリップ付けろやゴルァ)もたまには問われるのだが、得てして「相手の能力への期待」(面白いか/議論が鋭いか)のみが問題となり殺伐とする。信頼コミュニケーションは実にヘビーで重苦しいものであり、匿名性は重苦しさからの解放であったのだが、そこから生きがいを感じるのは難しい。一方、全盛期を迎えているmixiでは、「相手の能力への期待」があまり問題とならない。「安心」と「信頼」に守られて、心地よいコミュニケーションを堪能することができる。広義の信頼は、2chとmixi両者の要素を含んでいるのだ。どちらが欠けても、わたしたちは満足できないし、そもそもコミュニケーションとはそういうものなのだろう。なお、信頼をめぐる心理学的研究を詳しく知りたい方は、以下の2冊をチェックしてください。

| 信頼の構造―こころと社会の進化ゲーム 山岸 俊男 東京大学出版会 1998-05 売り上げランキング : 87,996 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

| 環境リスク心理学 中谷内 一也 ナカニシヤ出版 2003-03 売り上げランキング : 121,719 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

Genxxさん こんばんは。

久しぶりの更新、すっごく嬉しいです!

初めてで緊張しますが コメントしたいと思います。

「安心」と「信頼」の違い、興味深いです。

語彙に含まれる微妙なニュアンスの違いですね。

信頼が欲しいなぁ〜と最近つくづく思うのですが、

上記の4項目に照らして 自分を冷静に振り返りたいなぁと思います・・・・。

「安心」はある程度の(客観的な)条件を満たすことから発生して、

「信頼」は限度つきの判断基準から、信用出来るかどうかを(信頼する側の主観で)評価されて与えられるもの といった感じでしょうか??

??? 自分で表現すると、よく分からなくなってしまいました・・・。

「説得意図のなさ」には 大納得しました!

はじめまして。福耳と申します。

自分は経営学・ものづくりなどに関してブログを書いているのですが、偶有性という概念の説明に関してこちらのブログの

http://genxx.com/blog/archives/000187.html#000187

のエントリーのなかの偶有性の説明を引用させて頂きたいのですが、よろしいものでしょうか。

大変すぱっと簡潔でわかりやすかったので、なるほど、と思いました。

当該の私のブログは、こちらのURLです。

http://d.hatena.ne.jp/fuku33/20060102

もし御支障があれば、もちろん引用は控えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

Excerpt: この文章にいたるまでの経過を書くと、 〓構造計算書偽装問題で、「信頼」がクローズアップ。 〓世間に流され、生協で見つけた「安心社会から信頼社会へ」をジャケ買い(笑) 〓積読(つんどく)していたら、Genxx.

From: Johnの日記

Date: 2006.01.06

***→